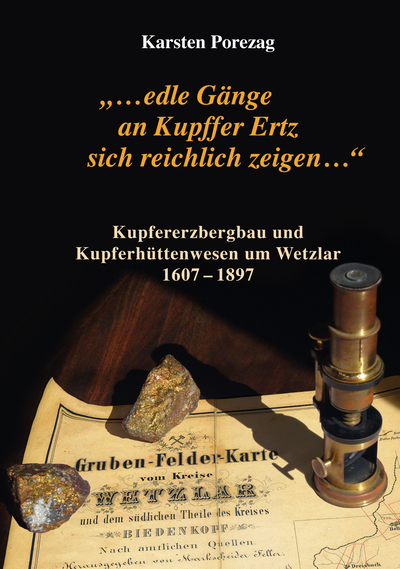

Kupfererzbergbau und Kupferhüttenwesen um Wetzlar 1607 – 1897

In seinem 15. Buch hat der Autor in mehrjähriger Arbeit die Geschichte des Kupfererzbergbaus seiner engeren Heimat, des Altkreises Wetzlar, aufgedeckt. Sie reicht wahrscheinlich mindestens so weit zurück wie die des Eisenerzbergbaus, ist aber bisher weithin unbekannt. Karsten Porzeag stellt den Kupfererzbergbau, aber auch das Kupferhüttenwesen in Wort und Bild ausführlich dar.

Porezag, Karsten:

„…edle Gänge an Kupffer Ertz sich reichlich zeigen…“

Kupfererzbergbau und Kupfererzverhüttung um Wetzlar 1607 – 1897

Wetzlar 2017

Gebundene Ausgabe (2 Bände), 700 Seiten,

430 Farbbilder (historische Dokumente, zahlreiche Grubenrisse in Erstveröffentlichung und Mineralienfotos), Tabellen, Register, 1570 Fußnoten

49,00 Euro

ISBN 978-3-87707-117-5

-- Band 1 --

A. Grußworte..................................................................S. 11

B. Vorworte.................................................................... S. 19

C. Dank.......................................................................... S. 29

D. Quellenlage und Forschungsstand............................ S. 31

E. Hinweise zur Benutzung des Buches..................... S. 37

I. Allgemeines zum Kupfererzbergbau ..................... S. 43

I.1. Die Grundlagen des regionalen Kupfererzbergbaus........ S. 61

I.1.1. Geologisch:......................................................................... S. 61

I.1.2. Mineralogisch: ................................................................... S. 70

I.1.2.1. Einige historische Alchemie-Metallsymbole................... S. 74

I.1.3. Historisch:........................................................................... S. 75

I.1.4. Wirtschaftlich:..................................................................... S. 83

I.2. Vom Bergregal zum Preußischen Berggesetz.................... S. 89

I.2.1. Das Fürstliche Bergregal..................................................... S. 91

I.2.2. Das Bergregal der Freien Reichsstadt Wetzlar.................... S. 100

I.2.3. Die Preußische Berggesetzgebung...................................... S. 105

I.2.4. Die Geburt des Preußischen Kreises Wetzlar...................... S. 119

I.2.5. Das Ende der Solmsischen Bergregalien............................ S. 131

I.2.6. Das Preußische Bergrevier Wetzlar......................................S. 153

I.2.7. Die Begründung eines Bergwerkes..................................... S. 163

I.2.8. Die Bergrechtliche Gewerkschaft........................................ S. 188

II. Kupfererzbergbau im Altkreis Wetzlar

II.A. Grubenfelderkarte dses Kreises Wetzlar..........................S. 196

II.B. Tabelle der auf Kupfererz verliehenen Grubenfelder..... S. 198

II.1. Kupfererz bei Asslar (Abb. "As")

II.1.1. Die fürstliche „Goldtgrube“ bei Berghausen...................... S. 201

II.1.2. Das Bergwerk „Louishoffnung“ bei Berghausen................ S. 215

II.1.4. Das Grubenfeld „Mink“ bei Aßlar...................................... S. 224

II.2. Kupfererz bei Braunfels (Abb. "B")

II.2.1 Das Grubenfeld „Doell“ bei Tiefenbach.............................. S. 226

II.2.2. Das Grubenfeld „Julian“ bei Homburgerhof....................... S. 229

II.2.3. Das Grubenfeld „Kupferberg“ bei Tiefenbach.................... S. 231

II.3. Kupfererz bei Ehringshausen (Abb "E")

II.3.1. Die fürstliche Kupfererzgrube bei Daubhausen.................. S. 234

II.3.2. Die Grube „Gustav“ bei Daubhausen.................................. S. 268

II.3.3. Die Grube „Scipio“ bei Daubhausen................................... S. 278

II.3.4. Die fürstliche Grube „Vertrauen“ bei Kölschhausen .......... S. 283

II.3.5. Das Grubenfeld „Berlin“ bei Kölschhausen........................ S. 301

II.3.6. Das Grubenfeld „Clara“ bei Daubhausen............................ S. 302

II.3.7. Das Grubenfeld „Remus“ bei Ehringshausen...................... S. 304

II.3.8. Das Grubenfeld „Wetzlaria“ bei Daubhausen...................... S. 306

II.4. Kupfererz bei Greifenstein (Abb "G")

II.4.1. Die Grubenfelder „Friedrichssegen“, .................................. S. 313

II.4.2. Das Grubenfeld „Heinrichssegen II“ bei Allendorf............. S. 316

II.4.3. Das Grubenfeld „Löwenstein“ bei Holzhausen.................... S. 319

II.4.4. Das Grubenfeld „Moltke“ bei Holzhausen........................... S. 322

II.4.5. Das Grubenfeld "Deutscher Kaiser" bei Beilstein................ S. 324

II.5. Kupfererz bei Hohenahr (Abb. "H")

(ehem. Solms-Hohensolms)............................................................. S. 325

II.5.1. Die Grube „Theresia“ bei Hohensolms................................. S. 327

II.5.2. Die „Carlsgrube“ bei Großaltenstädten................................. S. 329

II.5.3. Das Bergwerk „Wolfgang“ bei Großaltenstädten.................. S. 339

II.5.4. Die Grube „Ludwig“ bei Hohensolms................................... S. 343

II.5.5. Die Grube „Gottesgabe“ bei Hohensolms............................. S. 357

II.5.6. Das Grubenfeld „Steinreich“ bei Altenkirchen..................... S. 366

II.5.7. Das Grubenfeld „Ahrdt“ bei Ahrdt........................................ S. 369

II.5.8. Das Grubenfeld „Leo“ bei Hohensolms................................ S. 370

II.5.9. Das Grubenfeld „Schöneich“ bei Hohensolms...................... S. 373

II.6. Kupfererz bei Krofdorf (Abb. "K")

II.6.1. Das Grubenfeld „Erzberg“ bei Krofdorf ............................... S. 376

II.7. Kupfererz bei Lahnau (Abb. "La")

II.7.1 Das Grubenfeld „Caroline III“ bei Waldgirmes...................... S. 377

II.8. Kupfererz bei Leun (Abb. "Le")

II.8.1. Das Grubenfeld „Florenz“ bei Leun....................................... S. 379

II.8.2. Das Grubenfeld „Geschwister“ bei Biskirchen...................... S. 380

II.8.3. Das Grubenfeld „Himmelreich“ bei Bissenberg..................... S. 382

II.8.4. Das Grubenfeld „Kättchen“ bei Leun..................................... S. 384

II.8.5. Das Grubenfeld „Neuhof“ bei Biskirchen.............................. S. 385

II.8.6. Das Grubenfeld „Neuhof I“ bei Biskirchen............................ S. 389

II.8.7. Das Grubenfeld „Urban“ bei Stockhausen............................. S. 390

II.9. Kupfererz bei Schöffengrund (Abb. "Sch")

II.9.1. Ein altes Kupfererzbergwerk bei Oberquembach................... S. 393

II.9.2. Das Grubenfeld „Zimmermann“ bei Niederquembach........... S. 394

II.10. Kupfererz bei Solms (Abb. "S")

II.10.1. Das Grubenfeld „Kupferzeche“ bei Niederbiel.................... S. 396

II.10.2. Das Grubenfeld „Othello“ bei Niederbiel............................. S. 398

-- Band 2 --

III. Kupferhüttenwesen

III.1. Die historische Kupfergewinnung in der Schmelzhütte............. S. 401

III.1.1. Die historische Kupfergewinnung aus heutiger Sicht................... S. 401

III.1.2. Die historischen Schmelzverfahren aus zeitgenössischer Sicht.... S. 406

III.1.3. Die Brennstoffe für die zeitgenössischen Hüttenbetriebe.............. S. 421

III.1.4. Die Errichtung einer Schmelzhütte 1562....................................... S. 432

III.1.5. Ein Kupfererz-Schmelzbericht anno 1751..................................... S. 437

III.1.6. Die historische Verwendung von Reinkupfer................................. S. 443

III.2. Die regionalen Kupferschmelzen .................................................. S. 446

III.2.1. Eine Kupferschmelze an der „Carlsgrube“ .................................... S. 447

III.2.2. Die Dillenburger Kupferschmelze (Isabellenhütte)........................ S. 450

III.2.3. Die Oberndorfer Kupferschmelze (Oberndorfer Hütte).................. S. 454

III.2.4. Eine Messingschmelze in Dillenburg oder in Oberndorf?.............. S. 459

III.2.5. Die Kupferschmelzen bei Cleeberg, Weiperfelden und Weilnau.... S. 463

IV. Einordnung und Wertung.................................................. S. 467

V. Exkurse:

V.1. Quecksilbererze bei Hohensolms ...................................................... S. 487

V.2. Silbererz und Gold im Altkreis Wetzlar? ........................................ S. 502

V.2.1. Einige Münzprägungen der gräflich solmsischen Häuser................. S. 504

V.2.1.1. Solms-Lich (Hohensolms-Lich)..................................................... S. 505

V.2.1.2. Solms-Greifenstein (incl. Greifenstein und Hungen)..................... S. 509

V.2.2. Die Grube „Silbersegen“................................................................... S. 514

V.2.3. Die Schmelzhütten bei Cleeberg und Weiperfelden.......................... S. 534

V.2.4. Die Grube „Amalia“.......................................................................... S. 539

V.2.4.1. Die Grube "Amalie"....................................................................... S. 546

V.2.5. Andere Silbergruben.......................................................................... S. 549

V.2.6. Mögliche Goldgewinnung?............................................................... S. 552

V.3. Die Kupferfunde von Philippstein und Steindorf............................ S. 558

V.4. Der vergoldete Pferdekopf von Waldgirmes.................................... S. 572

V.5. Naturforscher Denis Papin in Greifenstein...................................... S. 578

V.6. Bergmeister Johann Justus Albrecht, Ein Unternehmer im Barock.. S. 592

V.7. Der Bergmannsgruß „Glück Auf“, der „Oberharzer

Bergmannsspruch“und drei „Bergmannslieder“..................................... S. 603

V.7. „Sankt Barbara“, „Sankt Anna“ und die Bergsagen....................... S. 617

V.8. Einige historische Buchtitel und ausgewählte Kuxscheine............... S. 628

VI. Anhang:

VI.1. Begriffsdefinitionen ........................................................................... S. 633

VI.1.1. Begriffsdefinitionen nach heutiger Terminlogie .............................. S. 633

VI.1.1. Ausgewählte Begriffsdefinitionen anno 1700 .................................. S. 655

VI.2. Signaturen-Schlüssel "Fürstlicges Archiv Braunfels".................... S. 659

VI.3. Einige historische Maße, Gewichte und Münzverhältnisse............ S. 663

Münz-, Maß-, Gewichts- und Prozentsatz-Reduktionstafeln vom Jahre 1851

für die damaligen deutschen Länder, sowie England und Frankreich........... S. 663

VI.4. Bibliographie

Häufiger verwendete Literatur...................................................................... S. 668

VI.5. Abbildungsnachweis.......................................................................... S. 677

(Leseprobe)

Vorwort: Hess. Berghauptmann a. D., Dr.-Ing. Hartmut Schade

Nachdem Karsten Porezag nach Stilllegung der letzten klassischen deutschen Eisenerzgrube Fortuna westlich von Wetzlar 1983 zusammen mit zwei Mitautoren den hessischen Eisenerzbergbau in seiner Entwicklung und Bedeutung dokumentiert und 1987 die Geschichte von Eisenerzbergbau und Hüttenwesen in der historischen Stadtgemarkung von Wetzlar beschrieben hat, hat er nun als sein bereits 15. Buch in mehrjähriger Arbeit die Geschichte des wahrscheinlich mindestens so alten, aber weithin unbekannten Kupfererzbergbaus seiner engeren Heimat, des Altkreises Wetzlar, aufgedeckt und in Wort und Bild ausführlich dargestellt.

Den Anstoß zu diesem umfangreichen Werk gab, wie der Autor eingangs selbst schreibt, eine von ihm als Vorsitzendem des Fördervereins Besucherbergwerk Fortuna zur Planung eines diesem benachbarten Großmuseums mit Museums- und Denkmalschutzfachleuten geführte Besprechung. Dabei wurde anlässlich von 1904 und 2008 bei Wetzlar gemachter Kupferbarrenfunde von der Bezirksarchäologin das Fehlen der „weithin unbekannten Geschichte des Kupfererzbergbaus im Raum Wetzlar mit seiner Erzförderung und -verhüttung“ beklagt. Der Herkunft und Entstehung des Kupfers nachgehend, ist Karsten Porezag dann über die Kupferverhüttung auf den ihr zugrunde liegenden Kupfererzbergbau und seine Lagerstätten gestoßen. Durch gründliche Forschung hat er beide der Vergessenheit entrissen und der Kupfererzgewinnung und -verhüttung im Altkreis Wetzlar ein verdientes Denkmal gesetzt.

Um diese Arbeit durchführen zu können, hat der Autor alle dafür in Frage kommenden Quellen wie private, staatliche und industrielle Archive und Akten und das beim Amtsgericht geführte Berggrundbuch, soweit zugänglich, eingesehen, ausgewertet und belegt. Obwohl Karsten Porezag aus der Bergbauregion Harz stammt und durch seine langjährige montangeschichtliche Forschung und leitende Verantwortung für das Besucherbergwerk Fortuna bei Wetzlar mit dem Bergbau vertraut ist, ist er beruflich kein Bergfachmann und hat daher eingehenden geologischen, mineralogischen, historischen, bergwirtschaftlichen, bergrechtlichen sowie vor allem berg- und hüttenmännischen Rat eingeholt. So ist ein folgerichtig aufgebautes Werk entstanden, das nach einer allgemeinen Einführung in die menschliche Gewinnung des Kupfers aus Bergbaumineralien durch den Menschen regional mit der Geologie und Mineralogie der Kupfererzlagerstätten und ihrer historischen und wirtschaftlichen Nutzung beginnt, das Bergregal als rechtliche Grundlage des Kupfererzbergbaus in den verschiedenen Herrschaftsgebieten der Region und seine staatliche und private Ausübung behandelt und den Kupfererzbergbau im Altkreis Wetzlar systematisch nach den Bergwerksverleihungen darstellt. So wird im einzelnen deutlich, wo, meist lagerstättenbedingt, innerhalb der Verleihung nachhaltiger Bergbau entstanden ist, der begonnene Bergbau bald wieder eingestellt werden mußte, über Untersuchungsarbeiten nicht hinausgekommen ist und wo trotz zunächst bauwürdig erschienenen Fundes gar kein Bergbau stattgefunden hat.

Nach dem Kupfererzbergbau folgt als weiterer Schwerpunkt die historische Kupfererzverhüttung. Sie wird zunächst allgemein in ihrem Ablauf ausführlich beschrieben, der dann auf die regionalen Gegebenheiten übertragen und eingehend dargestellt wird. Die Baukosten-Akte einer regionalen Schmelzhütte aus dem Jahr 1562 ermöglicht dabei einen direkten Vergleich mit den Beschreibungen zu diesem Thema in Georg Agricolas 1556 erschienenem Werk „De re metallica libri XII“, seinen Zwölf Büchern vom Berg- und Hüttenwesen. Karsten Porezag liefert damit erstmals einen Beleg für das im 16. Jahrhundert im Lahn-Dill-Gebiet angewandte Kupferschmelzverfahren.

Karsten Porezag versucht abschließend eine Einordnung und Wertung der regionalen Kupfererzgewinnung und -verhüttung. Im Vergleich zur jahrhundertelang beherrschenden Eisenerzgewinnung und -verhüttung im Lahn-Dill-Gebiet, zu dem Wetzlar gehört, muß sie natürlich bescheiden ausfallen. Da die Wetzlarer Kupfererzbergbau- und -hüttengeschichte aber die regionale Entwicklung des Raumes mitgeprägt hat, war es notwendig, sie wieder ans Licht zu bringen. Dieses mit immenser, sorgfältiger Arbeit verbundene Verdienst gebührt Karsten Porezag!

Schließlich geht der Autor in Exkursen noch auf andere Erzvorkommen und -gruben, Münzprägungen, Hüttenbetriebe, die seine Arbeit auslösenden Kupferbarrenfunde, Personen, Gruß, Spruch, Lieder, Schutzheilige und Sagen der Bergleute ein, weil sie Bezug zum historischen Wetzlarer Kupfererzbergbau haben. Nach einigen historischen Buchtiteln führt er im Anhang die Regenten der Region als Bergregalinhaber auf, erläutert die Signaturen und gibt für die Region wichtige Maße, Gewichte und Münzverhältnisse an. Auch die Zusammenstellung der regionalen historischen Kartenwerke und der Grubenfelder und Mutungsübersichtskarte ist bergbaugeschichtlich wertvoll. Sachwortverzeichnis, Register und Abbildungsnachweis erleichten die Benutzung des Buches.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Karsten Porezag mit diesem fachlich tiefgehenden Buch ein sowohl für den Bergbau- und Hüttenfachmann als auch für Historiker und interessierte Laien wertvolles bergbau- und regionalgeschichtliches Werk gelungen ist, das wichtige neue Erkenntnisse bringt, die über den regionalen Bezug hinaus Bedeutung haben. Deshalb ist sein Buch auch überregional lesens- und empfehlenswert.

Zeittafel 1870-1983 |

10 | ||

DAS LAHNGEBIET |

|||

1. Das Biebertal und Umgebung |

|||

| Orte: Königsberg, Fellingshausen, Rodheim-Bieber, Waldgirmes | Grube Königsberger Gemarkung | 17 | |

| Grube Königsberg | 22 | ||

| Grube Friedberg | 29 | ||

| Grube Eleonore | 30 | ||

| Grube Abendstern | 35 | ||

| Mannesmann-Bergverwaltung | 39 | ||

| Grube Morgenstern | 40 | ||

| Die Biebertalbahn | 43 | ||

2. Die Lindener Mark bei Gießen |

|||

| Orte: Gießen, Großen-Linden, Klein-Linden, Leihgestern, Allendorf | Gießener Braunsteinbergwerke | 50 | |

3. Wetzlar und Umgebung |

|||

| Orte: Breitenbach, Ehringshausen, Werdorf, Niedergirmes, Garbenheim, Wetzlar, Nauborn, Dalheim, Laufdorf, Oberndorf, Albshausen, Burgsolms, Oberbiel, Niederbiel, Berghausen | Grube Schöne Anfang | 69 | |

| Grube Heinrichssegen | 70 | ||

| Grube Beate | 78 | ||

| Grube Philippswonne | 79 | ||

| Grube Raab | 82 | ||

| Grube Amanda | 88 | ||

| Grube Uranus | 95 | ||

| Grube Juno | 96 | ||

| Grube Ferdinand | 102 | ||

| Gruben Prinz Alexander und Martha | 103 | ||

| Grube Laubach | 104 | ||

| Grube Weidenstamm | 112 | ||

| Grube Fortuna | 116 | ||

| Grube Schlagkatz | 150 | ||

| Grube Richardszeche | 153 | ||

4. Braunfels und Umgebung |

|||

| Orte: Braunfels, Philippstein, Bermbach, Leun, Braunfels-Lahnbahnhof, Hirschhausen, Tiefenbach | Grube Ottilie | 156 | |

| Grube Bohnenberg | 159 | ||

| Grube Eisenfeld | 162 | ||

| Grube Klöserweide | 170 | ||

| Grube Gloria | 172 | ||

| Grube Florentine | 174 | ||

| Grube Gutglück | 178 | ||

| Die Ernstbahn | 180 | ||

| Grube Maria | 188 | ||

| Grube Dickenloh | 192 | ||

| Grube Würgengel | 195 | ||

| Grube Anna | 198 | ||

| Die Lindenbachbahn | 203 | ||

| Die Zentralwerkstätte Tiefenbach | 206 | ||

5. Das Ulmtal |

|||

| Orte: Stockhausen, Allendorf/Ulm | Grube Prinz Bernhard | 209 | |

| Grube Emma | 210 | ||

| Grube Victor | 213 | ||

6. Weilburg und Umgebung |

|||

| Orte: Obershausen, Waldhausen, Löhnberg, Weilburg, Ahausen, Odersbach, Essershausen | Grube Eppstein | 215 | |

| Grube Waldhausen | 217 | ||

| Grube Buchwald | 224 | ||

| Grube Allerheiligen | 226 | ||

| Grube Diana | 229 | ||

| Krupp'sche Bergverwaltung | 230 | ||

| Der Adolf-Erbstollen | 230 | ||

| Grube Heide | 232 | ||

| Grube Erhaltung | 233 | ||

| Grube Fritz | 235 | ||

7. Aumenau und Umgebung, Zollhaus und Oberlahnstein |

|||

| Orte: Gräveneck, Aumenau, Münster/Oberlahnkr., Zollhaus, Oberlahnstein | Grube Georg-Joseph | 240 | |

| Grube Magnet | 246 | ||

| Grube Neuer Eisensegen | 248 | ||

| Grube Falkenstein | 251 | ||

| Grube Theodor | 252 | ||

| Grube Strichen | 254 | ||

| Grube Lindenberg | 259 | ||

| Grube Zollhaus | 264 | ||

| Erzverladung Oberlahnstein | 267 | ||

DAS DILLGEBIET |

|||

1. Das Scheldetal |

|||

| Orte: Hirzenhain, Nanzenbach, Oberscheld, Eibach, Eisemroth, Offenbach/Dillkr. | Grube Amalie | 270 | |

| Grube Neue Lust | 272 | ||

| Aufbereitung Herrnberg | 275 | ||

| Grube Friedrichszug | 276 | ||

| Grube Königszug | 279 | ||

| Grube Prinzkessel | 310 | ||

| Grube Ypsilanta | 311 | ||

| Grube Auguststollen | 312 | ||

| Grube Sahlgrund | 321 | ||

| Grube Falkenstein | 322 | ||

| Grube Rothland | 328 | ||

2. Dillenburg und Umgebung |

|||

| Orte: Dillenburg, Donsbach, Haiger, Langenaubach | Grube Laufenderstein | 331 | |

| Grube Stangenwage | 334 | ||

| Grube Constanze | 336 | ||

DER VOGELSBERG |

|||

1. Hungen und Umgebung |

|||

| Orte: Hungen, Langd, Villingen | Grube Vereinigter Wilhelm | 348 | |

| Grube Abendstern | 353 | ||

2. Weickartshain und Umgebung |

|||

| Orte: Weickartshain, Freienseen, Lardenbach, Ilsdorf, Stockhausen, Groß-Eichen, Klein-Eichen, Flensungen | Erzwäsche und Grube Weickartshain | 360 | |

| Grube Maximus | 362 | ||

| Grube und Erzwäsche Hoffnung | 363 | ||

| Erzwäsche Luse | 366 | ||

| Grube Mücke | 367 | ||

3. Mücke und Umgebung |

|||

| Orte: Mücke, Merlau, Nieder-Ohmen, Lehnheim | Erzwäsche Mücke | 369 | |

| Grube Ludwigssegen | 370 | ||

| Grube Eisen | 371 | ||

4. Bemsfeld und Umgebung |

|||

| Orte: Atzenhain, Nieder-Ohmen, Büßfeld, Bleidenrod | Grube Atzenhain | 374 | |

| Erzwäsche Atzenhain | 375 | ||

| Erzwäsche Hedwig | 377 | ||

| Grube Albert | 379 | ||

5. Rüddingshausen und Umgebung |

|||

| Orte: Rüddingshausen, Deckenbach | Grube Rüddingshausen III | 384 | |

| Erzwäsche und Grube Bornwiese | 384 | ||

| Erzverladung Mücke | 386 | ||

DIE WETTERAU |

|||

1. Friedberg und Umgebung |

|||

| Orte: Friedberg, Rosbach | Grube Rosbach | 387 | |

DER SPESSART |

|||

1. Bieber und Umgebung |

|||

| Orte: Bieber, Gelnhausen | Bieberer Gruben | 388 | |

| Die Spessartbahn Gelnhausen- Bieber | 395 | ||

DER ODENWALD |

|||

1. Bockenrod und Umgebung |

|||

| Ort: Bockenrod | Gruben Silvan, Adolf und Gottfried | 398 | |

2. Waldmichelbach und Umgebung |

|||

| Ort: Waldmichelbach | Grube Aussicht | 399 | |

DIE NIEDERHESSISCHE SENKE |

|||

1. Mardorf und Umgebung |

|||

| Ort: Mardorf | Grube Mardorf | 404 | |

DAS WALDECKSCHE UPLAND |

|||

1. Adorf und Umgebung |

|||

| Ort: Adorf | Grube Martenberg | 407 | |

| Die Rhene-Diemeltalbahn Bredelar - Martenberg | 408 | ||

| GrubeChristiane | 409 | ||

| Grubenbahn Bredelar-Martenberg | 415 | ||

HÜTTENWERKE IM LAHN-DILL-GEBIET |

|||

| Orte: Burgsolms, Wetzlar , Oberscheld | Georgshütte | 415 | |

| Sophienhütte | 417 | ||

| Hochofenwerk Oberscheld | 419 | ||

ZUR WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGESCHICHTE |

|||

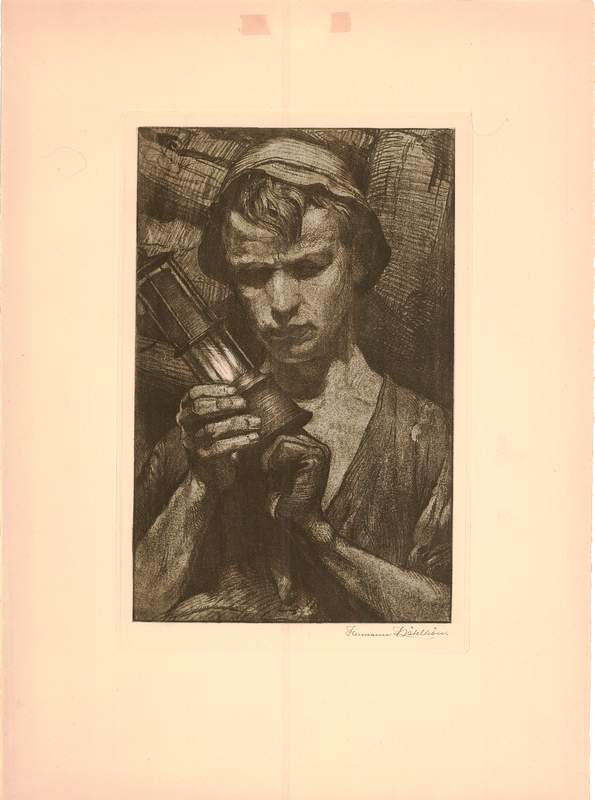

| Portrait eines Bergmannes | 421 | ||

| Bergrechtliche Gewerkschaften und Kuxscheine | 422 | ||

| Gewerbeausstellung Gießen | 425 | ||

| Arbeitsordnung, Strafverordnung | 426 | ||

| Bergmännischer Abkehrschein | 428 | ||

| Knappschaften | 429 | ||

| Bergbehörde vor Ort | 432 | ||

| Grubenwehr | 433 | ||

| Wohnverhältnisse | 435 | ||

| Heimkehrende Bergleute | 438 | ||

| Bergbau und Landwirtschaft | 439 | ||

| Frauenarbeit im Bergbau | 439 | ||

| Wetzlarer Konsumverein | 441 | ||

| Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer | 442 | ||

| Hessische Bergleute in Lothringen | 443 | ||

| Gastarbeiter im hessischen Eisenerzbergbau | 445 | ||

| Befahrungen durch Schüler und Volkshochschüler | 446 | ||

| Bergschulen | 447 | ||

| Bergmannskapelle in Dillenburg | 451 | ||

| Bergmännische Aufsichtspersonen | 452 | ||

| Landwirtschafts- und Gewerbeausstellung Dillenburg | 455 | ||

| Gaststätte am Nikolausstollen | 456 | ||

| Bergmännische Paraden, Feste und Trauerfeiern | 457 | ||

| Letzte Förderschicht im hessischen Eisenerzbergbau | 467 | ||

Sachwortverzeichnis |

469 | ||

Grubenregister |

475 | ||

Maße, Gewichte und Währungen |

477 | ||

DIE KARTENWERKE |

|||

| Karte I: | Hessenkarte | 14 | |

| Karte II: | Das Lahnrevier | 15 | |

| Karte III: | Das Biebertal | (1: 25000) | 16 |

| Karte IV: | Die Biebertalbahn | (1: 25000) | 42 |

| Karte V: | Gießener Braunsteinbergwerke | (1: 25000) | 49 |

| Karte VI: | Ehringshausen | (1 : 25 000) | 68 |

| Karte VII: | Wetzlar-Ost | (1: 20000) | 77 |

| Karte VIII: | Wetzlar-West | (1: 20000) | 87 |

| Karte IX: | Burgsolms -Wetzlar | (1 : 25000) | 94 |

| Karte X: | Grube Fortuna bei Oberbiel | (1 : 20000) | 115 |

| Karte XI: | Braunfels-Leun | (1: 35000) | 152 |

| Karte XII: | Löhnberg- Wa1dhausen | (1: 30000) | 211 |

| Karte XIII: | Weilburg | (1: 25000) | 225 |

| Karte XIV: | Weinbach- Essershausen | (1: 25000) | 234 |

| Karte XV: | Gräveneck | (1: 25000) | 239 |

| Karte XVI: | Aumenau -Münster | (1 : 30000) | 258 |

| Karte XVII: | Das Dill-Revier | 268 | |

| Karte XVIII: | Das Scheldetal | (1: 25000) | 269 |

| Karte XIX: | Haiger-Langenaubach und Dillenburg | (1 : 35000) | 330 |

| Karte XX: | Oberhessisches Revier | 346 | |

| Karte XXI: | Hungen | (1: 25000) | 347 |

| Karte XXII: | Flensungen - Lardenbach | (1: 25000) | 358 |

| Karte XXIII: | Atzenhain - Nieder-Ohmen | (1 : 30000) | 368 |

| Karte XXIV: | Burg-Gemünden - Nieder-Ohmen | (1: 25000) | 373 |

| Karte XXV: | Hornberg (Ohm) | (1: 30000) | 383 |

Leseprobe

Karsten Porezag

Des

Bergmanns Geleucht

III. Band,

Wetterlampen

Geschichte der „Flamm-Sicherheitslampen“

im historischen Kampf gegen die Schlagwetter-Explosionen,

und ihre Entwicklung

Vollständig überarbeitete und deutlich erweiterte Auflage des Manuskriptes Porezag/Börkel von 1983

____________________________________________________________________________________

Präambel

„Vor Beschädigungen von den „Schlagenden Wettern“ haben sich fahrende Personen zuweilen dadurch verwahret, dass sie sich, mit dem Gesichte gegen die Sohle gewendet, niedergelegt, und in solcher Stellung die Schläge abgewartet haben!“

Johann Gottlieb Kern, „Churfürstlich Sächsischer Edelstein-Inspector“, 1769.

"Die Erde erzittert,

und dumpfer Donner rollt durch die Baue –

die sengende Flamme hat im Augenblick

alles Leben, das sie erreichte, auch vernichtet.

Nun ziehen unatembare Gase, die Nachschwaden,

durch die Grube.“

Emil Treptow, Bergbauwissenschaftler,

Professor an der Bergakademie zu Freiberg in Sachsen, über "Die Schlagwetter".

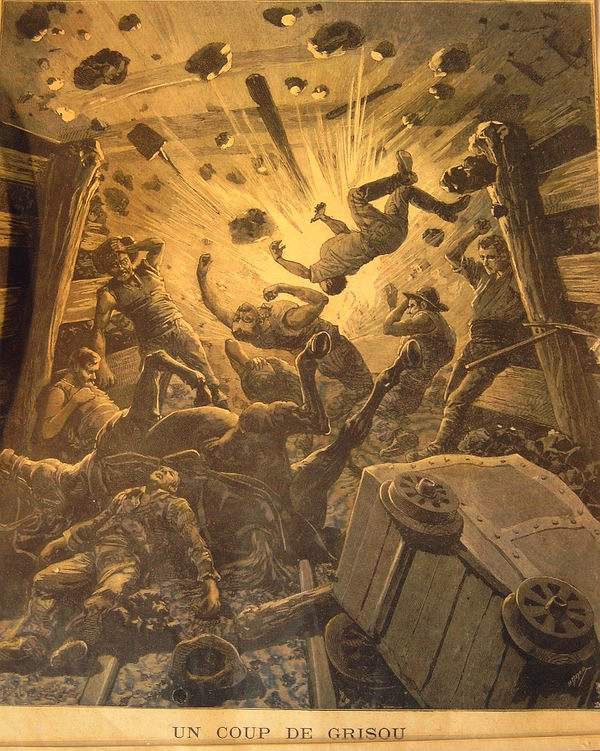

„Die Schlagwetter-Explosion“. Zeitgenössische Darstellung in einem französischen Journal.

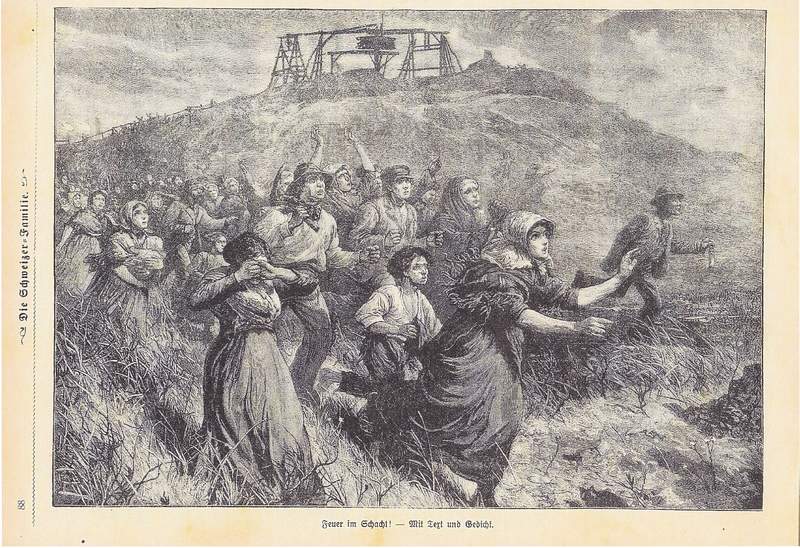

„Feuer im Schacht!!“ Das Geschehen einer Tragödie im 19. Jahrhundert: Junge Mütter, Kinder und Alte hetzen in Panik zu „Ihrer“ Steinkohlenzeche, um Näheres über die eben stattgefundene Grubenexplosion zu erfahren. Den jungen Frauen steht das Grauen ins Gesicht geschrieben, wohl wissend, dass die meisten von ihnen in diesen Minuten ihren Mann und Haupternährer verloren haben und damit zu unversorgten Witwen und Waisen geworden sind. Ganze Landstriche sind daraufhin verödet.

____________________________________________________________________________________

"Im Sommer 1805 hatten wir auf Zeche Hebburn eine Explosion, bei welcher 32 Kumpel getötet wurden; diese hinterließen 105 mittellose Frauen und Kinder!

Fast zur gleichen Zeit explodierte die Zeche Oxclose, wobei, soviel ich weiß, 38 Bergleute umkamen; diese hinterließen 18 Witwen und 70 unversorgte Kinder.

Bald nach dieser furchtbaren Katastrophe kamen auf Zeche Killingworth 10 Mann bei einer Explosion um, und fast zur gleichen Zeit wurden bei einer Explosion auf Zeche Fenton Park 7 Bergleute direkt getötet, und zahlreiche Männer schwer verwundet.

Am 25. Mai 1812 explodierte die Zeche Felling, wobei 92 Leute getötet wurden, welche der allgemeinen Fürsorge 141 Witwen und 133 Kinder hinterließen!

Und jetzt, am 10. Oktober 1812, explodierte Zeche Harrington Mill, wobei wieder 23 Männer getötet und viele schwer verwundet und verbrannt wurden!

Damit wurden, in der kurzen Zeit von sieben Jahren, nahezu 200 Bergleute ihres Lebens beraubt, neben einer großen Zahl von Verwundeten. Und nahezu 700 Frauen und Kinder wurden hinterlassen im Zustand größter Armut!“

Dr. William Reid Clanny am Donnerstag, dem 20. Mai 1813 vor der Royal Society in London bei der Vorstellung seiner neuen „Sicherheitslampe“ mit der Abhandlung: „On the means of procuring a steady light in coal mines without danger of explosion" („Über die Mittel, in Kohlenzechen ein dauerhaftes Licht zu erhalten ohne die Gefahr von Explosionen“).

Diese beispielhaft ausgewählten historischen Berichte mögen Eines deutlich machen: Der Kohlenbergmann früherer Zeiten stieg morgens mit einer offenen Grubenlampe in den Schacht, wohl wissend, dass damit die Wahrscheinlichkeit einer Schlagwetterexplosion sehr hoch, und seine Überlebenschancen gering waren – und, dass in diesem Falle seine Hinterbliebenen – Frau, Kinder und die Alten – über Nacht völlig unversorgt zurück blieben!

Die Erfindung und Weiterentwicklung der Flamm-Sicherheitslampe für den Steinkohlenbergbau zu einer gebrauchsfähigen, schlagwettersicheren Grubenlampe fand am Beginn des 19. Jahrhunderts allein in England statt. Grund dafür, dass der englische Steinkohlenbergbau zu dem Zeitpunkt bereits große Teufen erreicht hatte – ein Zustand, der wiederum durch die Erfindung der atmosphärischen Dampfmaschine in Form der Dampfpumpe zur Wasserhaltung der tiefen Bergwerksschächte möglich geworden war. Und weil man dort in stark Methangas-führende Bereiche vorgestoßen war und so die Schlagwetterexplosionen durch offene Grubenlampen immer zahlreicher wurden, bestand ein Zwang zur Entwicklung eines schlagwettersicheren Grubengeleuchts – der „Sicherheitslampe“. Insgesamt gesehen lautet also die zeitliche und inhaltliche Reihenfolge: Erfindung der Dampfmaschine-> Industrielle Revolution -> tiefe Bergwerksschächte ->Flamm-Sicherheitslampe.

Im Jahre 1818, sechzehn Jahre nach Alexander von Humboldt ,acht Jahre nach Dr. William Reid Clanny, und drei Jahre nach George Stephenson und Sir Humphrey Davy brachte es der deutsche Autor und Verleger Dr. Karsten auf den Punkt:

„Seit der Einführung der Sicherungslampen hört man in England nicht mehr von Unglücksfällen, statt daß sonst mehrere Hunderte von Bergleuten jährlich ein Raub des Todes durch schlagende Wetter geworden sind. …Die Wohlthat dieser Erfindung muß zwar in England besonders fühlbar seyn, weil der dortige Steinkohlenbergbau, wegen seines Alters und wegen örtlicher Umstände am mehrsten mit schlagenden Wettern zu kämpfen hat; allein auch auf dem Kontinent wird man ihre Wichtigkeit, mit der zunehmenden Ausdehnung des Steinkohlenbergbaus und je mehr die Steinkohlen in oberen Teufen abgebaut seyn werden, mehr und mehr anerkennen und den Erfinder als einen der größten Wohlthäter des menschlichen Geschlechts seegnend verehren…“

Diese Euphorie wich hingegen sehr bald der Ernüchterung. Auch in den folgenden Jahrhunderten sollte es immer wieder verheerende Schlagwetterexplosionen geben. Die Gründe dazu sollen hier später ausführlich dargelegt werden.

Später gab es in England aber keine weiteren bedeutenden Erfindungen mehr zur Sicherheitslampe – im Gegenteil: Die Entwicklung von den ersten, einfachen englischen Flamm-Sicherheitslampen zur technisch perfekten, weltweit benutzten „Wetterlampe“ für den Kohlenbergbau erfolgte seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts auf dem Kontinent. Eine Vorreiterrolle spielte dabei Deutschland mit Wolf’s „Benzin-Wetterlampe mit Innen-Zündung und Magnetverschluß“ von 1884.

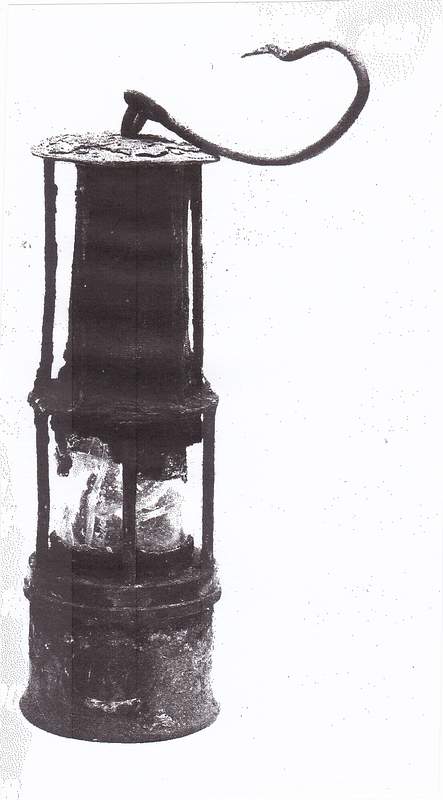

Diese Wetterlampe wurde nach der schweren Schlagwetterexplosion vom 12. November 1908 auf Zeche „Radbrod“ in Bockum-Höwel (350 Todesopfer) aufgefunden.

Link zum Inhaltsverzeichnis

Vorwort Karsten Porezag

Es scheint wohl nicht vermessen zu sagen, dass 1980 und 1982 meine beiden Bücher über „Des Bergmanns offenes Geleucht“ (I. Band: Unschlitt-, Öl- und Kerzenlampen, Essen. Verlag Glückauf 1980, zweite Auflage 1982, und II. Band: Karbidlampen, ebenda 1982, zweite Auflage 1988) seinerzeit das Interesse am Thema „Tragbare Grubenbeleuchtung“ deutlich verstärkt haben.

Parallel dazu hatte ich gemeinsam mit Werner Börkel jahrelang einen sehr umfangreichen III. Band mit dem Thema „Wetterlampen (Flamm-Sicherheitslampen)“ in dieser Reihe erarbeitet. Das 557 Seiten starke Manuskript mit 803 Abbildungen wurde jedoch 1983 vom Verlag Glückauf aus Kostengründen zurückgestellt, und blieb bis heute unbenutzt.

In diesem Verlag erschien 1983 parallel dazu als IV. Band dieser Reihe der „Bilderatlas vom Kienspanhalter bis zur elektrischen Grubenlampe“ von Werner Börkel und Horst Woeckner, der 1987 ebenfalls eine zweite Auflage erlebte.

Heute, 36 Jahre später, habe ich mich nun entschlossen, das alte Manuskript des III. Bandes „Wetterlampen (Flamm-Sicherheitslampen)“, im Versuch einer Art „Faksimile-Ausgabe“ doch noch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen – auch und besonders in der damaligen Erkenntnis, dass die Geschichte der Wetterlampe weitaus umfangreicher, wichtiger und vielschichtiger ist als die des offenen Bergmannsgeleuchtes: Die Flamm-Sicherheitslampe hat den Kohlenkumpel zwar nicht vollständig von der Geißel der „Schlagenden Wetter“ befreien können, diese aber drastisch reduziert.

Im Laufe der Arbeiten stellte sich hingegen heraus, dass die heutigen digitalen Informationen zu diesem Thema nach 36 Jahren bedeutend sind. Ich habe mich daher entschlossen, diese nach meinen (zeitlichen) Möglichkeiten so weit als möglich mit zu berücksichtigen, und den Inhalt des Buches dahingehend kritisch überarbeitet, und in einigen Bereichen neu geordnet.

Wegen des sehr umfangreichen und vielschichtigen Manuskriptes teile ich diese Arbeit nunmehr in zwei Teile: Zuerst den hier vorliegenden I. Teil vom III. Band, mit den wichtigsten historischen Berichten und grundlegenden physikalisch-technischen und chemischen Erläuterungen, den wichtigsten Grubenlampenherstellern und ihren Modellen und einigen Hundert Abbildungen – also allem, was den normal interessierten Leser anspricht, der weder Grubenlampen-Sammler ist, noch beruflich mit diesen Themen zu tun hat.

Im Anschluss daran soll später eventuell der II. Teil dieses III. Bandes erscheinen mit umfangreichen Berichten zu technischen Entwicklungen und fundiertem Spezialwissen zu den deutschen Hersteller-Firmen, zur Unzahl der Wetterlampen-Modelle und ihren Einzelteilen.

Obwohl der Kenntnisstand des originalen Manuskriptes hinsichtlich der Geschichtsforschung nicht dem Heutigen entspricht – für damalige Verhältnisse hingegen herausragend war -, ist doch das in dieser umfangreichen Arbeit angehäufte grundlegende Fachwissen so bedeutsam und vielfältig, dass es gemeinsam mit den Ergebnissen der jahrelangen Forschungsarbeit zweier Autoren nicht verlorengehen soll.

In welcher Form sollte eine Arbeit mit diesen Eigenschaften aber publiziert werden?

1) Das Manuskript für den III. Band in - aus heutiger Sicht sehr schlechten - teilweise noch Nass-Kopien und inzwischen vielen verblichenen Bildvorlagen lag seit 1983 in jeweils einem Exemplar bei Werner Börkel und mir. Der zusammen geklebte (!) Umbruch befand sich beim Verlag, die Bildvorlagen bei Herrn Börkel.

Als der Verlag Glückauf Jahrzehnte später aufgelöst wurde, gaben umsichtige Liquidatoren den Umbruch zum Deutschen Bergbaumuseum in Bochum. So war es 2019 erfreulicherweise möglich, das Gesamtmaterial aus den zwei anderen Quellen wieder bei mir zu zusammen zu führen. Herr Börkel stellte mir seine/unsere Bildvorlagen zur Verfügung und ließ mir zudem freie Hand bei der Publikation unserer damaligen Arbeit.

Das vor fast 40 Jahren erstellte Bildmaterial besteht (leider) fast ausschließlich aus Schwarz-Weiß-Fotos, da 1983 ein Buch mit mehreren Hundert Farbfotos a priori nicht finanzierbar war. Hinzu kommt, dass die Reproduktionsmöglichkeiten zu der Zeit noch sehr beschränkt waren, und so die noch vorhandenen Originalvorlagen teilweise von minderer Qualität sind – aber heute nicht mehr neu beschafft werden konnten. Der Leser mag also nachsichtig sein bei der Wiedergabequalität vieler alter Fotos.

Dem Informationsziel tut dies aber keinerlei Abbruch.

2) Leider erwies sich die Hoffnung bald als trügerisch, ein modernes Computer-Leseprogramm würde die Original-Texte von den Kopien eins zu eins übertragen können: Zahllose Sätze, ja ganze Absätze erschienen in der Konvertierung unformatiert als Hyroglyphen mit unleserlichen Ziffern- und Zahlenkombinationen.

Die Gründe dafür liegen einerseits in der schwachen, unzureichenden Qualität der fast 40 Jahre alten, grauen (Nass-)Kopien, die mehrfach um- oder nachkopierte Seiten in verschiedener Schriftqualität enthalten.

Anfang der achtziger Jahre hatte ich die gesamten technisch-historisch komplizierten Texte monatelang auf einer Reise-Schreibmaschine eingetippt, und weder das bekannte „Tipp-Ex“ noch gar ein Text-Korrektursystem standen zur Verfügung. Die zahlreichen im Verlauf der Jahre angefallenen Änderungen und Ergänzungen mussten neu geschrieben, ausgeschnitten, auf den Originaltext aufgeklebt und immer wieder kopiert werden. Zusätzlich enthält das originale Typoskript viele handschriftliche Eintragungen. Das bedeutete, ich musste 2019 ca. ein Drittel des Manuskripts, weit über 100 Seiten, praktisch wieder neu schreiben.